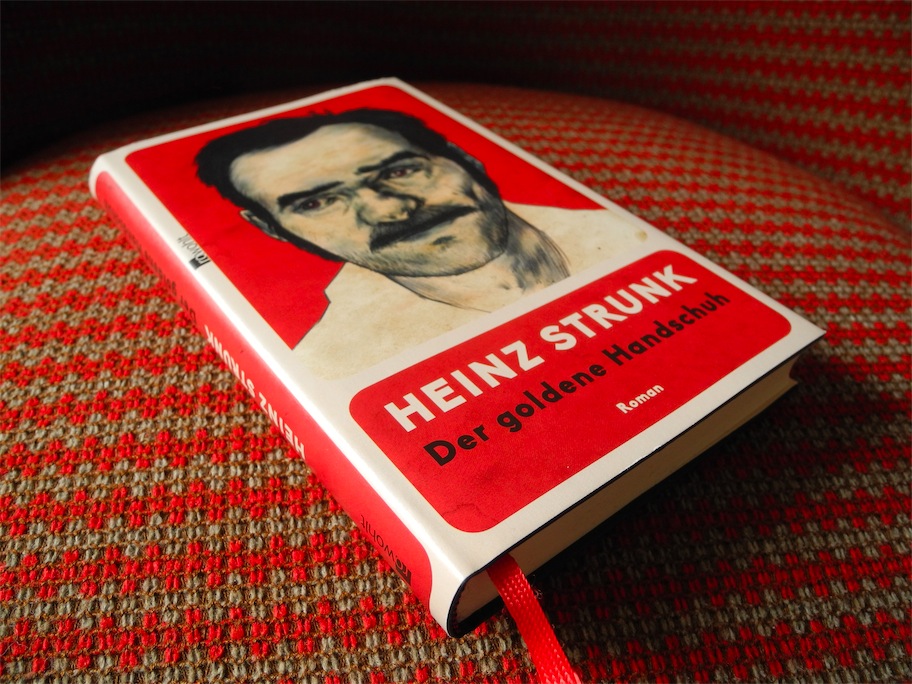

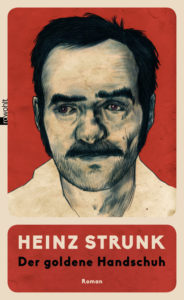

Erster Eindruck: krass. Zweiter: krass. Dritter: immer noch krass. Heinz Strunk hat mit seinem ersten nicht-autobiographischen Roman Der goldene Handschuh (Rowohlt) einen Brocken vorgelegt, der nicht so leicht zu schlucken ist. Das 1970er-Klientel der legendären Kneipe „Zum goldenen Handschuh“ auf St. Pauli gibt sich hier die Klinke in die Hand. Unter ihnen auch der Frauenmörder Fritz Honka.

Krass, krass, krass. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Seit einer gefühlten Ewigkeit hat mich ein Buch nicht mehr so mitgenommen, mich immer wieder emotional vom Regen in die Traufe geschmissen, um mich dann an den Füßen zu packen und kopfüber im Wasser hängen zu lassen. Kaum zu glauben, aber über weite Strecken ging es mir beim Lesen von Der goldene Handschuh genau so.

Aber ich versuche mal, trotz aller Aufregung ganz ruhig am Anfang anzufangen. Im Prinzip ist das Buch eine Milieustudie aus den mittleren 1970er-Jahren, deren Fixpunkt die Kneipe „Zum goldenen Handschuh“ auf St. Pauli ist. Es geht allerdings nicht nur um die Stammgäste und die typische Laufkundschaft der Kneipe. Drei der vier Handlungsstränge liegen zunächst fernab der Reeperbahn, doch alle enden in der Kiezkneipe.

Da wäre zunächst die Reeder-Familie von Dohren, deren aktuelle männliche Vertreter aus drei Generationen alle Wilhelm Heinrich heißen und einfach WH1, WH2 und WH3 genannt werden. WH1, Firmengründer und altes Familienoberhaupt, hegt einen lebhaften Hass auf alles und alle um sich herum, weshalb er sich nach Außen dement stellt – so hat er zumindest seine Ruhe, in der sich der Hass gemütlich hegen und pflegen lässt. WH2, sein Nachfolger im Betrieb, hat den Karren ordentlich in den Dreck gefahren und schlicht aufgegeben. Er wartet nur noch darauf, dass es rauskommt. Und dann ist da natürlich noch der hochpubertäre WH3, der mit einem sehr unvorteilhaften Äußeren zu kämpfen hat und seine große Liebe, die unerreichbare Petra, umgarnt.

WH2s Schwager Karl von Lützow, Anwalt in Kiel, hat sich fast komplett in eine eigene Parallelwelt aus Alkohol und Sex zurückgezogen. Immer weiter entgleitet ihm jegliche Kontrolle, seine Sexfantasien werden mit zunehmendem Alkoholkonsum immer perverser, gewalttätiger, erniedrigender. Nur mit Mühe hält er den schönen Schein in seiner Kanzlei aufrecht.

Doch im Mittelpunkt steht Fritz „Fiete“ Honka. Vom Leben schwer gezeichnet ist er in Hamburg gestrandet und zum Stammgast im „Handschuh“ geworden. Die Kneipe ist der Mittelpunkt seines Lebens, hier verbringt er bisweilen ganze Tage und Nächte am Stück.

Ungefähr sechzig Sheffield sind schon durch die wunden Lungen des Schiefen gegangen, seine Brust ist von den vielen Zigaretten eingesunken, dazu hat er etwa einen Liter Fako getrunken, Fanta-Korn, im Verhältnis 1:1. Jetzt hat ihn der Schmiersuff befallen, der einem den ganzen Kopf und das ganze Denken zuschmiert und zukleistert, außerdem ist er müde. Er geht nach hinten zu den Schimmligen, um eine Runde zu schlafen.

„Schmiersuff“. Fietes Sinn für die Realität, das, was um ihn herum geschieht, wird immer weiter beeinträchtigt, der billige Schnaps verschmiert ihm den Verstand. Dabei ist er eigentlich ein guter Mensch, oder könnte es zumindest sein, wären da nicht die vielen Fallstricke. Einmal bekommt er einen neuen Job als Nachtwächter. Die ersten Wochen trinkt er wenig, versieht seine Dienste pflichtbewusst, kleidet sich neu ein, macht Ausflüge. In den „Handschuh“ geht er kaum noch. Doch dann kommt ein unerwarteter Geburtstag, mit viel Bier und billigem Schnaps, und er rutscht wieder zurück in den Schmiersuff, tiefer als je zuvor.

Er selbst ist in seinem Leben immer wieder Opfer willkürlicher, abstoßender Gewalt geworden, schon einige Male ist er nur durch Zufall dem Tod entronnen. Die Grausamkeit schmort in ihm, und in der Enthemmung des Suffs, dem beständigen Gefühl der Benachteiligung, lässt er seine Wut an denen aus, die noch schwächer sind als er.

Gerdas eingefallener Mund arbeitet gegen die Speichelflut. Eine Säberalma. Die heißen so, weil sie ihren Speichelfluss nicht mehr unter Kontrolle haben. Der Alkohol hat das Hirn zerfressen, die Nerven zerstört, und irgendwann rinnt ihnen der Speichel aus den Mundwinkeln. Erna, Inge, Herta, Ilse.

Die Frauen, die im „Handschuh“ auftauchen, sind meist ganz unten angekommen, pleite, alkoholabhängig, obdachlos. Ihre Männer haben sie verlassen, rausgeschmissen oder sind gestorben, ohne ihnen auch nur das Mindeste zu hinterlassen. In den 1970ern noch ein gar nicht so seltener Zusammenhang. Oder sie sind als ehemalige Prostituierte zu alt für ihren Beruf und zu kaputt für einen Neuanfang. Sie warten auf den Tod, vegetieren dahin, da sie nichts anderes mehr kennen als das raue, versoffene Milieu um die Reeperbahn.

Leichte Opfer für Fiete. Mit ein paar Fakos hat er sie meist soweit, mit zu ihm nach Hause zu kommen, um sie dann dort gefangen zu halten und zu versklaven. Letzteres ist keine Übertreibung: Er setzt Schriftstücke auf, mit denen die Frauen sich entmündigen und Fiete zu ihrem Vormund machen. Doch meistens hält er es nicht lange aus, ist abgestoßen von den kaputten Frauen, die in seiner stinkenden Wohnung den Verstand verlieren. Er ermordet sie im Affekt, zerschneidet die Leichname und tapeziert sie zunächst in der Kammer ein, später, als sie voll ist, bringt er die Säcke auf den Dachboden.

Der goldene Handschuh ist im allerbesten Sinne ein krasses Buch. Jede*r kennt Bücher, die starke Emotionen hervorrufen. Manche sind lustig, manche traurig, andere spannend, ein paar eklig, wieder andere schockierend. Der goldene Handschuh ist all das – oft auf einer einzigen Seite.

Lustig ist dabei vor allem Heinz Strunks Art zu Schreiben, sein Hamburger „Schnack“, der hier perfekt passt. Wer seine anderen Bücher, Hörspiele oder auch das legendäre Studio Braun kennt, weiß, was gemeint ist (oder sollte schnellstmöglich nacharbeiten). Oft reicht ihm ein einzelner Ausdruck, um die Leser*innen zum Schmunzeln zu bringen. Dadurch liest sich das Buch sehr viel schneller und unterhaltsamer als die bloße Thematik erwarten lässt. Lustiges zu erzählen gibt es nämlich kaum.

So schaut man hier mit Heinz Strunk in das Hamburger Herz der Finsternis. Das letzte der drei großen Kapitel heißt: „Dies ist kein Albtraum, dies ist ein Todeskampf.“ Der Satz schießt Hildegart, einer „Säberalma“, immer wieder durch den Kopf, als sie auf dem Klo des „Handschuh“ zusammenbricht, in dem Gemisch aus Kotze, Dreck und Exkrementen liegt und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen kann.

Wie ihr geht es den meisten Personen im goldenen Handschuh – ihr in dieser Szene nur am buchstäblichsten. Am Ende sind sie alle kaputt, haben ihren Lebenswillen verloren und sich den niedrigsten Trieben hingegeben, ohne das eigene oder anderer Leben noch schätzen zu können. Darin treffen sich hier Anwalt, Reeder, Frauenmörder und Obdachlose auf Augenhöhe. Nur die Fallhöhe unterscheidet sie noch.

Der goldene Handschuh ist ein sehr starkes Buch, das man wie besessen liest, und das einen erstmal ratlos zurücklässt. Genau wie die Büchern von Strunks Paten – Charles Bukowski, John Fante, Louis-Ferdinand Céline u.s.w – hat es für mich eine kathartische Wirkung. Ich fühle mich nach solchen Büchern, die die Untiefen unserer Gesellschaft ausloten, immer deutlich zufriedener mit meinem Leben als zuvor. Ich kann dann wieder schätzen, wie gut es mir eigentlich geht. Das klingt vielleicht lapidar, vielleicht sogar unmoralisch. Am Ende ist es aber für mich gerade das Bewusstsein des eigenen Wohlstands und Wohlergehens, das mich in die Lage versetzt, anderen zu helfen. Die 1970er sind zwar lange vorbei, das Elend, das Heinz Strunk beschreibt, ist es aber lange nicht – es sieht nur heute anders aus. Das Buch schafft es, den Blick für das Elend, das uns jeden Tag umgibt, zu schärfen. Und das ist überhaupt nicht lapidar.

Heinz Strunk

Heinz Strunk

Der goldene Handschuh

Rowohlt Verlag

Erschienen am 26.2.2016

ISBN: 978-3-498-06436-5