Das Scheitern ist ein vielschichtiges Thema und keineswegs eines, das ausschließlich negativ gelesen werden sollte. So ist das Scheitern zum Beispiel in der Philosophie Ernst Blochs notwendiges Ende jedes neuen Versuchs, die Welt auf eine gerechtere Basis zu stellen. Wichtig ist allein, jedes mal ein klein wenig besser zu scheitern. Auch Autoren scheitern an zu schreibenden Büchern, Leser*innen an zu lesenden, brechen die Lektüre ab. Um letzteres, das Abbrechen und dessen Gründe, soll es in dieser neuen Rubrik auf unserem Blog gehen. hier speziell um meine abgebrochene Lektüre des Romans Chikago von Theodora Bauer.

Denn natürlich scheitern wir immer wieder an Lektüren. Dies kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Mal mag das Scheitern beispielsweise daran liegen, dass Juliane oder ich einfach keinen Draht zu einem Buch finden. Genauso kann es passieren, dass uns ein Buch überfordert, zu viel Vorwissen benötigt, um verstanden zu werden. Oder aber ein Buch unterfordert und langweilt. In dem Fall könnte es allerdings auch angemessener sein, von einem Abbruch zu sprechen.

Das Lesen ist für uns eine Leidenschaft – wir lieben es, Bücher zu lesen. Aber nicht jedes Buch kann unsere Geschmäcker und Vorlieben in gleicher Weise bedienen. Wenn auch ein zweiter und vielleicht dritter Anlauf, ein Buch zu lesen, scheitert, so soll es eben nicht sein. Nicht jedes Buch ist für jeden Menschen – und wir brennen nicht für jedes Buch. Dieses Brennen lässt sich leider auch nicht erzwingen, und so kommt es immer wieder vor, dass wir scheitern, weil uns Bücher kalt lassen. Sophie hat dies vor kurzem hier auch schön damit ausgedrückt, dass manche Bücher sie nicht „abholen“, und auch Caterina schreibt in einem neueren Beitrag über ihr Scheitern.

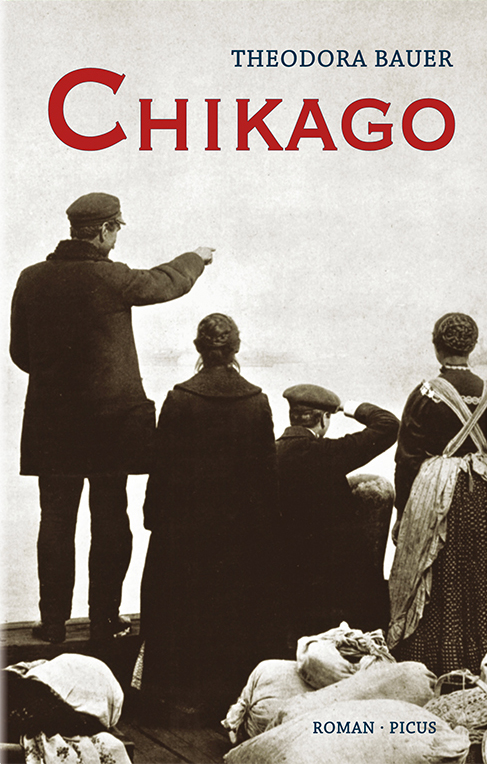

Den Anlass zu meinem Text gab der vor Kurzem erschienene Roman Chikago der österreichischen Autorin Theodora Bauer (Picus Verlag). Eine Auswanderergeschichte aus den 1920er Jahren, in der das junge Paar Katica und Feri zusammen mit Katicas Schwester Anica aus dem Grenzgebiet des gerade getrennten Österreich-Ungarn nach Amerika fliehen und dort ein besseres Leben suchen.

Soweit der Ankündigungstext, der mein Interesse geweckt hat. Historisch nicht uninteressant und mit lesenswerten Parallelen zum aktuellen weltpolitischen Geschehen. Doch leider kann ich auch nicht mehr über die Geschichte des Romans sagen, denn ich bin nie zum eigentlichen Plot vorgedrungen. Die Sprache von Chikago hat mir den Zugang komplett verwehrt. Drei Mal habe ich das Buch angefangen, kein Mal bin ich über die ersten 30 Seiten hinausgelangt. Woran liegt es?

Auf die Frage gibt es eine objektivere und eine subjektivere Antwort. Zunächst objektiv: Die Erzählinstanz benutzt einen stark umgangssprachlichen, sehr mündlichen Ton, der tief im österreichischen Deutsch verwurzelt ist. Dieser Ton zeichnet sich neben den vielen Austriazismen vor allem durch eine extrem kleine Varianz in Wortschatz, Satzbau und die fast ausschließliche Benutzung des Perfekt als Erzählzeit aus. Leider gibt sich die Erzählinstanz auf diesen zugegebenermaßen wenigen Anfangsseiten, die ich durchgehalten habe, nicht zu erkennen, sodass mir die Motivation hinter dieser sprachlichen Gestaltung nicht klar wurde und ich dadurch nichts hatte, woran ich mich festhalten konnte.

Der Feri ist vorgetreten und hat dem Vater die Hand entgegengestreckt. Der Vater hat sie genommen, auch sein Handschlag ist müde gewesen. Der Feri hat ihn sich kräftiger vorgestellt, bestimmter. Das Gesicht vom Vater ist faltig gewesen und ein bisschen traurig. Der Feri hat es angeschaut, vorsichtig, sodass der Vater nicht gemerkt hat, wonach er sucht. Der Feri hat dieses Gesicht nicht erkannt.

Denn – und hier kommt nun die absolut subjektive Antwort – die Sprache der Erzählinstanz hat mir durch die minimale Varianz und die maximal repetitive Form schon nach den ersten paar Seiten den letzten Nerv geraubt. Dass dazu auch noch vor jeden Namen immer, wirklich immer der Artikel gesetzt wird – „die Katica“, „der Feri“, „die Anica“ –, ließ für mich dann das umgangssprachliche wie sprichwörtliche Fass überlaufen. Hätte eine Verortung der Erzählinstanz das retten können? Hätte ich die Sprache besser ausgehalten, wenn ich sie einer konkreten Person zuordnen, sie ihr in den Mund hätte legen können? Vielleicht, aber ganz ehrlich: Ich glaube eher nicht.

So bin ich an der Sprache von Chikago gescheitert, die mir vielleicht einfach zu fremd ist, um mich in ihren Bann zu ziehen oder zumindest erträglich genug zu sein, das ja nicht allzu dicke Buch trotzdem zu lesen. Ich habe das Buch abgebrochen, weil ich seine Sprache nicht lesen konnte, ich keinen Zugang fand. Auf die Geschichte wäre ich nach wie vor gespannt, vielleicht mag jemand anders ihre oder seine Erfahrungen mit mir teilen?

Chikago

Picus Verlag

250 Seiten | 22,– Euro

Erschienen im Juli 2017